「視覚的なインパクトが重要だった」― 日本歯科大学 小池麻里先生に聞く、3Dプリントチタンの表面特性評価における接触角計の活用

日本歯科大学 臨床研究支援室 室長 小池麻里先生・協和界面科学 インタビュー担当者(左から)

お客様情報 |

日本歯科大学 臨床研究支援室 室長 小池麻里先生 |

歯科医療では、金属アレルギーのリスクが少ないチタン材料の活用が注目されています。特に近年は、3Dプリンティング技術を用いたチタン製歯科材料の開発が急速に進んでいます。

日本歯科大学 臨床研究支援室の小池麻里先生は、歯科補綴学(しかほてつがく)の専門家として、このチタン材料の歯科への応用に関する研究の最前線でご活躍されています。

今回は、3Dプリンティング特有の課題である「表面の粗さ」と、口腔内における適合性を評価する上で、当社の接触角計がどのように活用されたのか、詳しいお話を伺いました。

チタンの安全性を追求した研究のスタート

――― まず、先生のご専門と、チタン研究を始められたきっかけを教えてください。

小池先生:私は歯科補綴学、いわゆる「入れ歯」や「かぶせ物」を作る分野が専門です。一般的な臨床ではコバルトクロム合金や金銀パラジウム合金などを使いますが、金属アレルギーを起こされる患者様が一定数いらっしゃいます。そこで、安全な材料としてチタンを使い始めたのが研究のスタートです。

チタンは生体内で溶け出しにくい安全な材料と言われていますが、塩分のある口腔内(生体)ではどうなのか、どうすればより扱いやすく歯科に応用できるのか、という視点で研究を続けてきました。

――― チタンの加工技術はどのように進化してきたのでしょうか?

チタンは融点が1860度と高いため、当初は特殊な鋳造機でしか作れませんでした。その後、スキャナーで形を読み取りデジタルで設計・製作する方法が登場し、そして現在、第3の方法として3Dプリンティング技術が応用されるようになりました。

粉末状のチタンを一層ずつ敷き、レーザービームや電子ビームを当てて固めていく方法です。デジタルで完結するため、患者さんの負担軽減にもつながると期待しています。

3Dプリンティング特有の表面粗さという課題

――― 3Dプリンティングならではの課題はありますか?

3Dプリンティングでは、粉末から造形する特性上、熱の加わり方によって粒子が完全に溶けきらず、表面が凸凹になることがあります。口腔内で使用する材料には、表面が滑らかで、汚れ(バイオフィルムなど)が付着しにくい状態が求められます。

▲3Dプリンタ「作る方法(角度)による表面特性の違い」を評価する際に実際に作成されたサンプルと、金属材料。

また、3Dプリンティングは造形する時の「角度」によっても表面の粗さが変わってきます。例えば0度(水平)で作るのと90度(垂直)で作るのでは、レーザーの当たり方が異なり、表面の状態が変わってしまうのです。

この「作る方法(角度)による表面特性の違い」をきちんと評価する必要がありました。

視覚的なインパクトが研究を変えた

――― そこで、表面特性の評価が必要になったのですね。

はい。材料の特性として、強度や腐食特性などと並んで「表面張力(ぬれ性)」を調べたいとずっと思っていました。

学会発表などで、液滴を落として広がる様子を映像で示しているのを見て憧れていまして(笑)。ただ、どういう方に相談していいか分かりませんでした。

そんな時、たまたま展示会で協和界面科学さんと出会い、「一度測ってみましょう」とサンプルをお預けして測定していただいたのが、今につながるきっかけです。

――― 接触角計での測定は、研究においてどのような意義がありましたか?

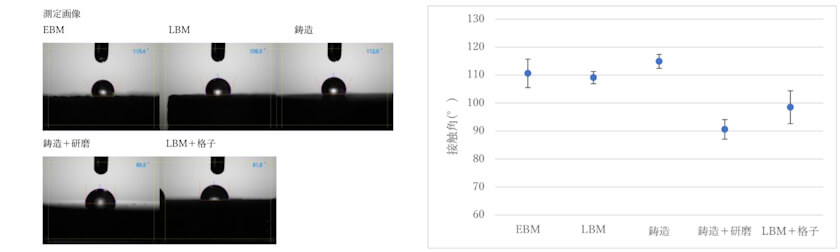

研究を進める中で、製作角度によって表面の粗さに違いがあることは認識していました。しかし、論文などでその違いを伝える際、単に数値で「粗さが異なります」と示しても、読者には伝わりにくいと感じていました。そこで担当の方に測定していただいた液滴の写真を見たところ、視覚的に「これとこれでは、確かに違う」ということが一目瞭然で、非常に大きなインパクトがあると感じました。

――― 数値データと視覚的な情報の両方が重要だったのですね。

その通りです。「接触角が何度です」と数値だけ言われても、なかなかイメージが湧きませんよね。でも、水滴が丸くなっている写真と、ベタッと広がっている写真があれば、その数値の意味が直感的に理解できます。「百聞は一見にしかず」で、目で見てイメージが持てることは非常に重要です。

担当してくださった方のすばらしいところは、他社の測定サービスでは1回だけの測定で結果を提示することが多い中、結果の再現性を確かめるために十分な回数の測定を行ってくださった点です。

測定値のばらつきまで丁寧に確認しながら評価していただき、非常に丁寧な対応に感謝しています。そしてその結果、表面の粗さを画像と数値で論文に表現することが叶い、私のやりたかった材料を揃えることができました。学会ポスターでは資料構成の都合上、液滴写真自体は使用できませんでしたが、今回の測定によって得られた視覚的情報が研究の理解には大きな影響を与えました。

▲当時の小池先生あてに作成した「作る方法による表面特性の違い」評価資料(一部抜粋)

口腔内で使える基準を作る

――― 測定結果はどのように活用されていますか?

接触角の測定は、今回発表した論文(後述)のように、材料特性を評価する項目の一つとして非常に重要です。

この研究で「これぐらいの粗さで、こういう表面状態であれば、だいたいこれぐらいの接触角になる」という知見が得られました。これが、3Dプリンティングで製作したチタンが「口腔内で使えるかどうか」を判断する一つの基準になっていきます。

研究者と企業の良い連携を目指して

――― 先生は臨床研究支援室の室長として、他の研究者のサポートもされていますね。

はい。自分の研究と並行して、統計が分からない方には相談に乗ったり、私のように外部の企業や専門家との「つながり」を作ったりするお手伝いをしています。

私自身、学校を卒業してからは新しいことを習う機会がないので、セミナーにはよく参加して知識をアップデートしています。コロナ禍でウェビナーが始まったことは、移動時間なく参加できるため、非常に有益でした。

――― 当社のウェビナーや情報発信について、どう思われますか?

「企業側と研究者側が協力することが大切」だと常々思っています。

その点で、御社(協和界面科学)のセミナーはとても良いと感じています。他の会社のセミナーだと、最後に「自社の機械でしかできません」という宣伝が入ることが多いのですが、御社のセミナーはそういうことが少ないですよね。

研究者としては、基礎的な内容から専門的なアプリケーションの話まで、バランス良く聞きたいと思っています。今回の私のような事例も含め、いろんな情報発信を続けてもらえると、他の研究者にとっても「こういうやり方があるんだ」というヒントになるはずです。

私も、誰かが困ったときに「こういう方法があるよ」と提案できるハブになれればと思っていますので、今後も良い連携を期待しています。

関連論文

小池先生が筆頭著者として発表された、今回の研究に関する論文(アブストラクト)はこちらです。

Surface Morphologies on an Additive-Manufactured Titanium Alloy for Biofilm Formation

(2024 IADR/AADOCR/CADR General Session)

【使用装置】接触角計 DMs-402

接触角測定の画像処理機能において、画像取り込みタイミングにおける自動液滴認識を可能にした装置です。測定者の判断で最も個人誤差を受けやすい工程を自動化しました。