防曇とは

防曇(ぼうどん)とは、曇りを防ぐ技術・機能であり、視界確保が重要な、建材・車両・浴室などに用いられるガラス類や、レンズ・メガネなどの透明材料、 また、鏡などの反射材料に活用されています。防曇技術の一例として、材料表面の親水・撥水処理などがあり、材料表面が曇らないよう様々な防曇技術が開発されています。

日常でみられる曇りの事例

※左上から

- スーパーのショーウインドウ

- 暖かいものを食べたり飲んだりする際のメガネ

- バイクのヘルメット

- カーブミラー/サイドミラー

- 食品包装

- 胃カメラのレンズ部分

- ビニールハウス

- お弁当のふた

これらの固体の表面(内部)においては“結露”が発生し、その微妙な水滴で光が散乱することで“くもり”が発生します。

結露とは

空気中の水蒸気を冷却することで凝縮し、固体の表面(内部)に水滴が生成される現象です。(表面の組成や傷、汚れなどにより水滴の生成条件は異なります。)

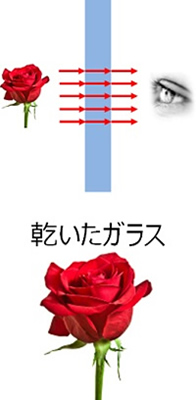

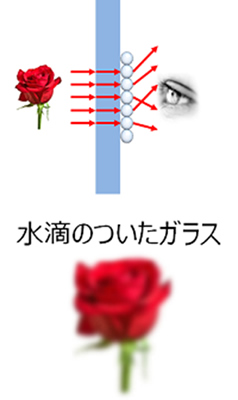

例えばガラス越しの風景を見ているとします。

乾いたガラスは遮るものが無く、光がそのまま透過し、像がくっきりと見えます。

曇ったガラスは水滴によって光が散乱し、 像がぼやけて見えます。

防曇の方法

材料表面に水滴を付着させない(結露させない)

材料表面の除湿、周辺空気や材料そのものを加熱

材料表面に付着した水滴を除去する

超撥水表面を成膜することで水滴が大きく成長し、その自重により除去する

材料表面を水膜にして光の散乱を低減する

超親水表面を成膜することで、水滴が生成される前に水膜化する

防曇に関する規格

JIS規格

-

JIS K2399 : 自動車用くもり止め剤

K2399に準拠した装置にて3分間蒸気にさらし、曇りの有無を目視にて確認 -

JIS S7027 / S7301 : スキーゴグル / スイミングゴグル

5℃の恒温槽に30分間放置 → 速やかに25℃ / 65%RHの恒温室に入れ、曇りの有無を目視にて確認 - JIS A1514 : 建具の結露防止性能試験方法

A1514に準拠した装置にて、曇りの有無を目視にて確認

EN規格

- EN168 : Personal eye-protection Non-optical test medhods

試験片を水蒸気にさらし、レーザー光の透過率を時間の関数としてプロットし、透過率80%以下で曇りと判定する/li>

JIS規格においても曇らせる過程では各種方法が明示されていますが、曇っているかの評価は依然として“目視”による官能評価が主で、客観的・定量的な評価はなされていません。

防曇性能評価

これまでの評価方法

-

目視による官能評価

客観的・定量的な評価ができません。 -

ヘイズメーターによる評価

装置の構造上、測定中に結露を生成することができません。

結露した表面を介して遠くの景色が見えやすいかどうかの評価をすることができません。 - 接触角計による評価

曇りの原因となる結露は、水と試料(ガラスや鏡)とのぬれ性(接触角)と相関がないことがわかってきています。

新たな評価方法

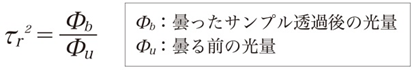

“画像圧縮解析”を用いて撮影したカラー画像を圧縮し、そのファイル容量を曇り度合と定義しています。 曇りなく明瞭に写っている画像はピクセルパターンが多く、圧縮後の容量が大きくなります。一方で曇りかけの画像や曇ってしまった画像は不明瞭なため、色や明るさの変化が乏しく、何パターンかのピクセルを同一とみなして圧縮するため圧縮後の容量が小さくなります。

曇りの有無による圧縮防曇指数の差異

| 測定画像例 |  [曇っていない] |

[曇っている] |

| 画像の鮮明さ | 明瞭 | 不明瞭 |

| 圧縮後の容量 | 55KB | 20KB |

| 防曇指数 | 高い | 低い |

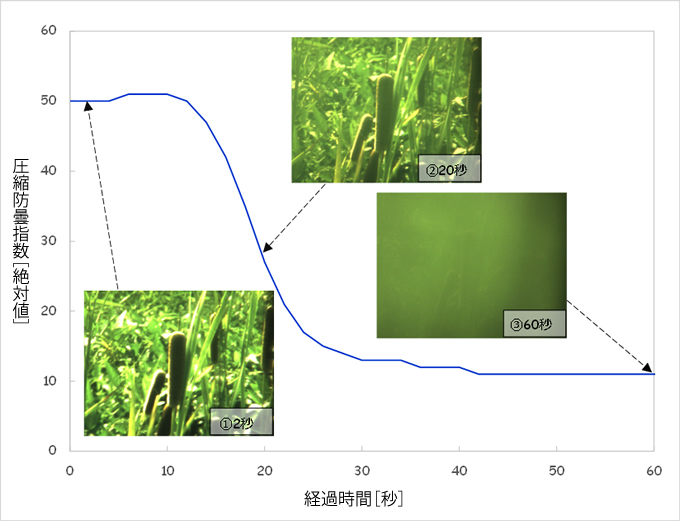

評価事例

防曇指数の変化と被写体の曇り具合

① 開始直後は曇りも無く風景画が綺麗に見えているため、圧縮防曇指数は高い

② 時間の経過にともないスライドグラス表面の温度を低下させ、槽内の湿度を上昇させることにより結露を発生させている。そのため、風景画が見えにくくなってきている(= 圧縮防曇指数は開始直後に比べて低下する)

③ スライドグラス表面が完全に結露し、風景画は見えなくなっているため圧縮防曇指数も低い

①〜③で示している通り、人間の目で見えている事象を定量的に数値化し、測定者の主観が介入しないことがこの解析方法の最大の利点です。