高濃度試料のpH滴定

概要 高濃度分散液を希釈せずにpH滴定測定するメリットとその方法や事例を紹介する。

< 関連ワード:分散液(懸濁液、スラリー)、高濃度(原液)、分散安定性、ゼータ電位、pH、滴定、等電点(IEP) >

1. はじめに

pH滴定を行い、pHに対する粒子径およびゼータ電位の応答を調べることで、分散液に関する多くの情報が得られる。しかし、光散乱法などでpH滴定を行う場合は希薄な試料しか測定ができないため、酸やアルカリを添加するたびに試料を採取し、希釈する必要がある。ほとんどの場合、希釈時にイオン濃度が変化しないようにするため、試料を遠心分離にかけて得られた希釈液を使用する。

Colloidal Dynamics社のZetaProbeとAcoustoSizer IIxは、高濃度の分散液を測定することができるため、希釈はほぼ必要ない。そのため、pH滴定の工程がシンプルであり、pH4からpH10までを20分未満で実施することができる。

2. 等電点(IEP)の有用性

一般的に、IEPは分散液の安定性を保つことができるpH範囲を見極めるうえで有用な指標となる。分散液はIEP付近で最も不安定状態になるため、凝集やクリーム化が起こりやすい。反対に、IEPから離れるほど安定状態になるため、分散液のpHをIEPから少なくとも2は離れたpHに調整すれば、分散安定性の良い分散液を調製できる。

3. Colloidal Dynamics社製装置におけるpH滴定

本装置のソフトウェアでは、複数の滴定条件を設定できる。条件設定が必須の項目は、開始pH・終了pH・滴定の刻み幅である。通常、調製した分散液のままのpHから開始し、酸またはアルカリのどちらか(pH3またはpH11)に滴定する。この範囲外まで滴定を行っても良いが、分散液の評価における特徴的な挙動の多くは、総イオン濃度が比較的低い(約0.01 M以下)ときであるため、重要ではない。

ZetaProbeとAcoustoSizer IIxは、pH1からpH13までを測定可能範囲としている。

4. α-アルミナを用いたpH滴定測定事例

本アプリケーションでは、AcoustoSizer IIxを用いて、10 wt%のα-アルミナのpH滴定を行った。滴定剤には1 MのKOHを使用し、合計0.73 mL滴定した。また、ゼータ電位はESA法、粒度分布はAttenuation法を用いて解析した。

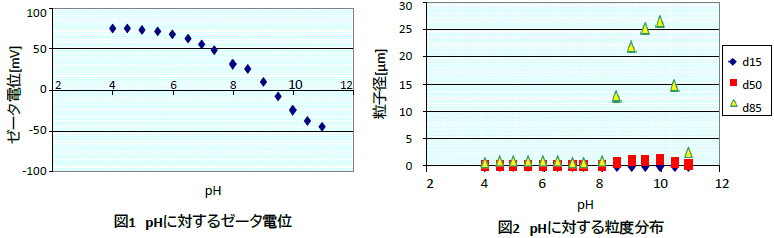

図1は、pHに対するゼータ電位の測定結果、図2はpHに対する粒度分布の測定結果を示す。本装置の粒度分布解析は体積基準であり、d15は小さい方から15%、d50は50%(中央値)、d85は85%の粒子径を示す。

図1より、このアルミナのIEPはpH9より少し高いことがわかる。AcoustoSizer IIxでは、より正確なIEPの推測ができ、pH9.3という結果が得られた。

図2において、IEP付近では粒子が凝集し始め、粒度分布が大幅に広がったことが分かる。不安定な領域において測定された粒子径は、せん断力が凝集塊の大きさを制限するため、ポンプ速度や攪拌速度などの要因に依存する。また、粒子径は粒子濃度や測定間隔などの要因にも影響される。

5. まとめ

本アプリケーションより、pH滴定により得られる測定結果は、分散液に関する多くの情報を提供できるといえる。そのため、ZetaProbeやAcoustoSizer IIxにおいて、pH滴定はよく使用されるオプションである。