高濃度ゼータ電位計によるコンタミネーションのリスク軽減

概要 希薄試料では顕著なコンタミネーションの影響が、高濃度試料においては軽減することができる。

< 関連ワード:分散液(懸濁液、スラリー)、コンタミネーション(異物混入)、高濃度(原液)、ゼータ電位 >

1. はじめに

一般的な表面特性の評価としては、沈降法や光散乱法が多く用いられるが、いずれの場合も分散液が濃いと結果に大きく影響する。実際、光散乱法では信頼できる結果を得るために、試料をかなり希釈する必要がある。電気音響法(Electrokinetic Sonic Amplitude : ESA法)を採用しているZetaProbeやAcoustoSizer IIxでは、高濃度のまま試料を測定することができるため、希釈によるコンタミネーションのリスクを軽減することができる。

通常、固体微粒子の試料については、希釈により粒子径は大きく変化しない。しかし、ゼータ電位は溶媒と粒子表面の間の平衡状態に依存するため、希釈によりほぼ確実に変化してしまう。希釈の主な問題の1つは、希釈により粒子の総表面積が減少するため、界面活性のある異物が粒子表面を汚染しやすく、ゼータ電位に大きな影響を及ぼしてしまう点である。

2. ラテックス分散液におけるコンタミネーションの例

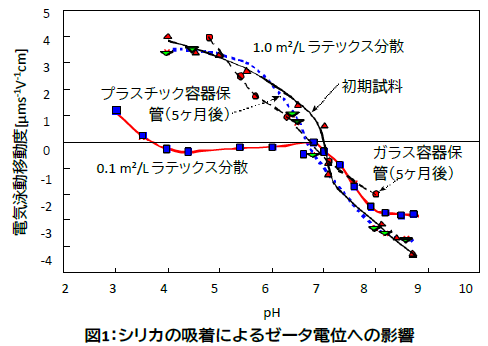

一般的に、清浄なガラス容器に試料を保管することは広く知られている。高濃度のラテックス分散液では、ガラス容器でもプラスチック容器でも顕著な違いは見られなかった。しかし、希薄なラテックス分散液の挙動は大きく異なり、粒子表面が大きな影響を受けていることがわかる。これはほぼ間違いなく、シリカまたはケイ酸塩の吸着によるものと考えられる。

3. まとめ

測定のために希釈が必要な場合、大気や洗浄水、バッファー溶液から異物が混入する可能性を否定できない。そのため、測定結果が初期の試料特性を反映しているのか、または、希釈操作により生じた人為的な影響を反映しているのかを判断することは極めて難しい。しかし、高濃度の試料では粒子の総表面積が非常に大きく、何かしらの微量な異物が混入してもその影響はほとんどない。

ZetaProbeやAcoustoSizer IIxで用いられるESA法では、高濃度のまま試料を測定することができるため、希釈によるコンタミネーションのリスクを軽減できることが最大のメリットとして挙げられる。