ゼータ電位とは

固体と液体との境目を界面と呼びますが、界面から少し液体側の位置(すべり面)に静電的な帯電が生じています。この電位のことをゼータ電位と言います。

インク、スラリー、エマルジョンなどは粒子が分散媒中に分散しています。これらの粒子が安定して分散を維持できるかどうかは、粒子の大きさが関係しています。粒径が大きい粒子は、溶媒と粒子の密度差により浮上、沈降を生じることとなり上層と下層に分離してしまいます。静置された分散液では、粒子同士が互いにブラウン運動で衝突し合うことで凝集し、沈降や沈殿を生じます。このような粒子同士の凝集を防ぐために、ゼータ電位を粒子同士の反発力として上手く利用することで粒子の分散を安定化することが可能となります。

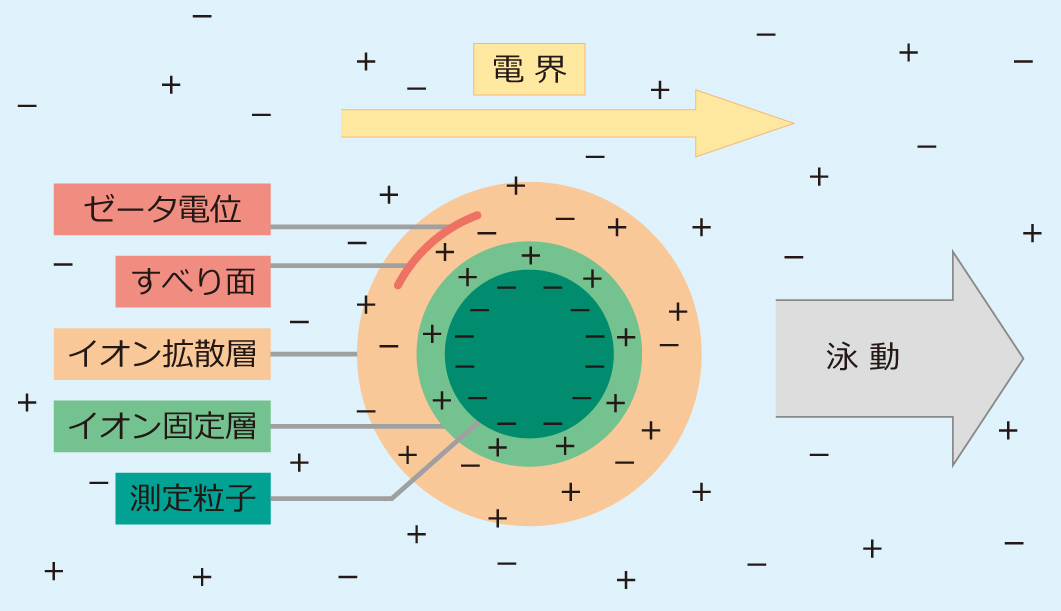

上図は水系の分散液の粒子の模式図です。粒子の組成により表面の帯電状態は異なりますが、上図ではマイナスに帯電している例を記載しています。粒子表面がマイナス帯電である場合、そのすぐ外側に異符号のイオンであるプラスイオンが集まり、強固な吸着層としてイオン固定層を形成します。その外側にイオン固定層の局所的な電荷の偏りを打ち消すようにマイナスイオンやプラスイオンが集まり、イオン拡散層を形成します。このような粒子周辺のイオンにより形成される層を電気二重層と言います。分散液全体に電界を与えると、それぞれの電荷に応じて電極方向へ引っ張られていきます。このときイオン拡散層の外側付近のイオンは粒子と一緒に移動できるイオンと取り残されるイオンに分かれます。この部分をすべり面と呼び、この面での電位のことをゼータ電位と呼びます。ゼータ電位は、水系の分散液ではpHに大きく依存しますが、その他にもイオンの種類、イオンの価数、周囲のイオン強度、分散剤などによってもその数値が大きく変化します。

導電性が高く自由電子を多く持っている粒子は電気二重層を形成しないため、ゼータ電位の測定対象ではありません。基本的には導電性のない不動態を形成しているような粒子が測定対象ですが、導電性の低い粒子も導電性の程度によっては測定が可能です。

関連ワード:懸濁液、微粒子、ナノ粒子、分散、O/Wエマルジョン、凝集・付着、コロイド

ゼータ電位測定の重要性

分散安定性、凝集・付着の指標:

ゼータ電位は、粒子の分散安定性の指標として利用されるケースが多いです。ゼータ電位は絶対値が25mV以上になると粒子同士は凝集しにくい状態になります。これはブラウン運動によって粒子同士が近づいた時に、ゼータ電位が静電的な反発力となり粒子同士の接近を阻害するためです。

また、ゼータ電位の絶対値をゼロに近い状態に制御することで、効率よく凝集・付着を促進させることができます。

粘性の指標:

ゼータ電位の絶対値が高い状態では、粒子同士が反発力を持ち距離を空けて存在しているため、分散液全体としては粘性が低い状態となります。ゼータ電位の絶対値が低い状態では、粒子同士が近づくことができるようになるため分子間相互作用が強くなり、分散液全体としての粘性が高くなります。このようにゼータ電位を制御することで液の流動特性を制御することが可能です。

表面修飾の指標:

表面改質や表面修飾を施した粒子の評価もゼータ電位によって数値化が可能です。測定原理によっては粒子一つ一つのゼータ電位を見ることができ、ゼータ電位の分布の幅を見ることで表面修飾度合のバラツキを評価することも可能です。

ゼータ電位による評価

ゼータ電位は、多くの業界・製品で様々な評価指標として活用されています。

| 評価対象 | 評価項目 |

| ①顔料インク・研磨CMPスラリー・セメント・電池材料 | 分散安定性、凝集性、付着性、流動性 |

| ②新規機能性材料・ナノテクノロジー | 分散安定性、凝集性、付着性、流動性、表面改質 |

| ③バイオメディカル・菌類・ウイルス・微生物・歯科材料 | 分散安定性、凝集性、生態的合成評価、吸着特性、状態変性の評価 |

当社で取り扱うゼータ電位計

分散系

ZC-3000 :希薄系試料を対象とする粒度分布(オプション)・ゼータ電位測定装置

ZetaProbe :濃厚系試料を対象とするゼータ電位測定装置

AcoustoSizer IIx:濃厚系試料を対象とする粒度分布・ゼータ電位測定装置